RINEARN ではこの度、プログラミング言語VCSSLに関するサポートを行ってくれるAI「VCSSLアシスタント」を提供開始しました!

具体的には、以下のような事などが可能です:

このAIは、ChatGPTにログインした状態で、以下のページから利用できます:

ただし、詳しくは後で述べる通り、現状で実用品質を出すには、ChatGPTの有料版アカウント(ChatGPT Plus)でログインし、高度な思考を行う「GPT-5 Thinking」モデルを使う事がほぼ必須 な状況です。

ChatGPTは土台の性能が日々向上しているため、そのうち無料版でもこのサポートAIがバリバリ動く日が来るかもしれませんが、現状は 無料版ChatGPTアカウントで使うと本当にグダグダ になります。ごめんなさい!

また、有料版アカウントで「GPT-5 Thinking」を使ったとしても、

という事がしばしば発生する事は、まだどうしても避けられない現状です(特に難しい内容の場合)。 すみませんが、その点はあらかじめご了承ください。

なお、このAIについては、後日また「開発の舞台裏」編のような記事も書く予定です。が、今日はとりあえず「紹介と使い方解説」編として絞ってお伝えします。

それでは、より詳しく掘り下げていきましょう!

まずは RINEARN でのサポートAI関連の背景について、簡単に振り返ってみましょう。

RINEARNでは、約一年前に、ソフトの使い方をサポートしてくれるAIを提供開始しました。 例えば、うちで一番需要があるフリーウェア「リニアングラフ3D」 のサポート用AIさんとかは、もう普通に活躍してくれています。

そもそもサポート用のAIってどんな存在なの? という点も含めて、当時の発表記事で解説していますので、よければ併せてお読みください:

その後、他のソフト等についても段階的にAIを提供開始し、現在の一覧は下記コーナーで見る事ができます:

ぼちぼち揃ってきている状況ですね。

さて、上で紹介した各種サポートAI達は、ChatGPT上の「GPTs」というサービスを使って、以下のような仕組みで動いています:

で、同じAIで比べると:

という点がよく課題になります。

AIの能力(思考の高度さや、一度に認識可能な文章量など)に対して、上記2点のハードルが高すぎると、誤回答が増えて使いものにならなくなります。

そしてそう、VCSSLは一応プログラミング言語なので、そのサポートAI実現には、上記の課題 A, B のどちらもかなり厳しいハードルとなります。

なんといっても、まずドキュメント量が膨大(公式ガイド、ライブラリ仕様書、サンプルコード集、等々)です。さらに、きちんと動くコードを書くには、そういったドキュメントの内容をきちんと理解し、パズルのように、論理的に正しく組み合わせる必要があります。

結果、VCSSLのサポートAIについては、これまでは全く実用品質を出せず、「AIモデルの進化待ち」で塩漬け状態になってしまっていました。

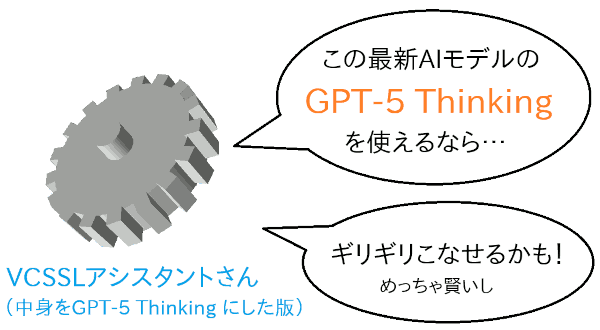

さて、そんな状況で塩漬けにすること約一年。ついにその役割をこなせそうな新モデルが、今月(2025年8月)ChatGPT上でリリースされました!

その名も「GPT-5 Thinking」で、思考の深さ&正確さと自然さを併せ持ち、認識文章量も多い、凄い奴です。

で、早速、塩漬けになっていたVCSSLサポート用AIさんの「中身」をこの新型モデルにして試してみたところ、 ようやく、どうにか実用水準をギリ突破できそうな感じになったんです。

一応は質問と回答がちゃんと噛み合って、まぁまぁ便利そうな面も感じられて。「無いよりはあった方がいいかも」というラインにようやく乗ってくれた感じです。

で、とりあえずそのまま公開してみたのが今、という状況です。細かい調整や工夫などはまだこれからです。

さてこの期待の新星の「GPT-5 Thinking」さんですが、残念ながら現状では、無料版の ChatGPT 上では利用できません。利用には、月額20ドル(約3千円前後)の「ChatGPT Plus」プランに入っている必要があります。

それじゃ、無料版のChatGPT上で、VCSSLのサポートAIは使えないの? というと、一応は使えます。その場合、AIの中身は(Thinking でない)「素の GPT-5」 が自動で割り当てられます。

で、その場合の「素の GPT-5」、一般用途ではかなり高性能な部類なんですが、VCSSLのサポート用途ではやはりスペックが色々と不足気味です。具体的には、根拠不明の誤回答(ハルシネーション)や、混乱してる内容のコードを書いてしまったり等が結構生じます。

なので、VCSSLのサポート用AIは、現状では

という状況です。

ただ、ChatGPTでは無料版のモデルも結構頻繁にアップグレードされていくので、そのうち状況は変わるかもしれません。今後、もし無料版でもVCSSLのサポートに十分有用になった際は、またこのコーナーでお知らせいたします!

以上で、今回登場した、VCSSLのサポートAIの紹介は大体済みました。

ここからは、実際に色々と質問して試してみましょう!

さて、まずは ChatGPT にログインします。ここでは先述の通りの事情で、有料版の「ChatGPT Plus」アカウントでの利用が推奨されます。無料版でも一応利用はできます(品質とのトレードオフです)。

ログインした状態で以下のページを開くと、VCSSLのサポートAIである「VCSSLアシスタント」と会話できます:

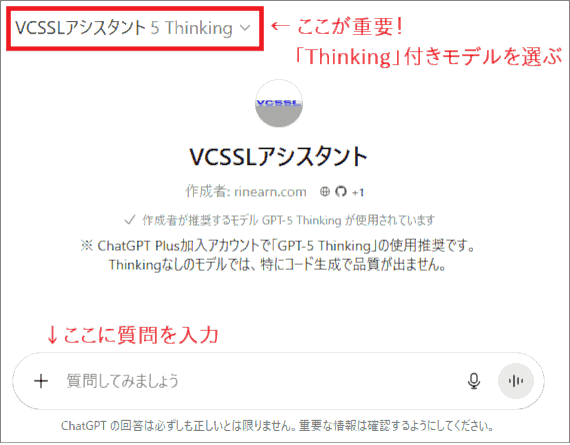

ここで重要なポイントなのですが、会話画面上部の選択欄から、VCSSLアシスタントの「中身」のAIモデルを選択可能になっています。

2025年8月現在、基本的な選択肢になるのは以下のモデルです(全てGPT-5シリーズ):

他にもThinkingとFastが自動で切り替わる「Auto」などがあります。

で、基本的には、ここで「Thinking」モデルを選ぶようにしてください。 VCSSLアシスタントは、本記事前半でも述べた通り、AIにかなりハードルが高い事をやってもらっているので、Thinking機能付きモデルじゃないとグダグダになってしまいます。

モデル選択が済んだら、画面下部の入力欄に、適当に質問を入力してみましょう。

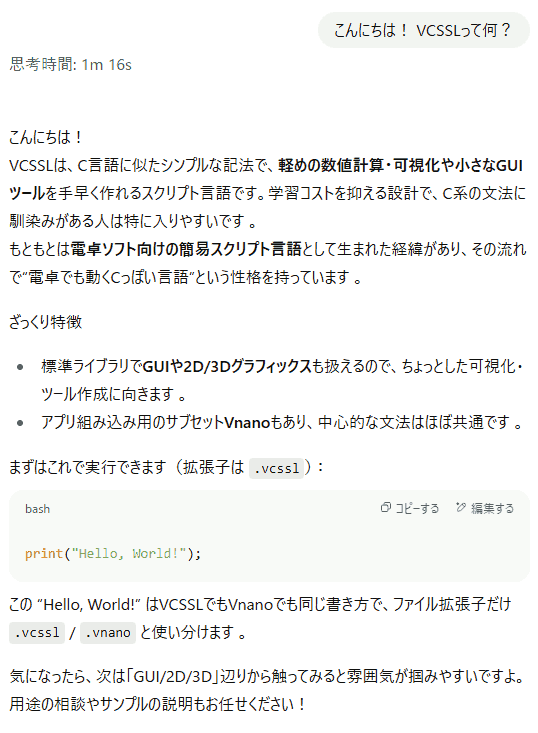

まずは「VCSSLってそもそも何なのか」を聞いてみます:

きちんと的確な内容を答えられていますね。

こんな感じで、聞いた事に関して色々と答えてくれます。

ただここで少し留意したいのは、どんな質問をしても、だいたい数十秒〜数分くらいは待たされる覚悟が要るという事です。

というのも、VCSSLは非常にマイナーなプログラミング言語なので、もともとのAIモデルは、VCSSLに関する知識をほぼ持っていません。

なので、

わけです。一言で言うと「毎回ゼロからVCSSLに入門する」必要がある。大変ですね。

さらにその上で、

という。これも結構難しいので、じっくり深く考えないといけません(なので Thinking モデルが必要)。

と、そんな大変な事を、質問される度に毎回行わないといけないので、時間がかかってしまうわけです。 「長いな」って思った時は、上記で四苦八苦しているAIの姿に思いを馳せて、どうか待ってあげてください。

さてここからは、色々なテーマの質問をして、雰囲気を見てみましょう。

まずは単純な内容から試しましょう。言語機能に関する基本的な事をちょろっと聞いてみます:

普通に答えられていますね。

この情報は、各ガイドの序盤とかを見れば普通に載ってるので、答えるのはたぶん簡単です。人間でも、「このガイドのこの辺に載ってそうだな」とか予想つきますからね。次は、もう少し見つけるのが難しそうな情報を聞いてみましょう。

VCSSLアシスタントは、VCSSLの全ての公式プログラミングガイドを、全ページ読める状態になっています。 なので、「なんかどれかのガイドのどっかのページに書いてあったなぁ…?どれだっけ?」みたいな場面で聞くと、結構見つけてきて答えてくれます。

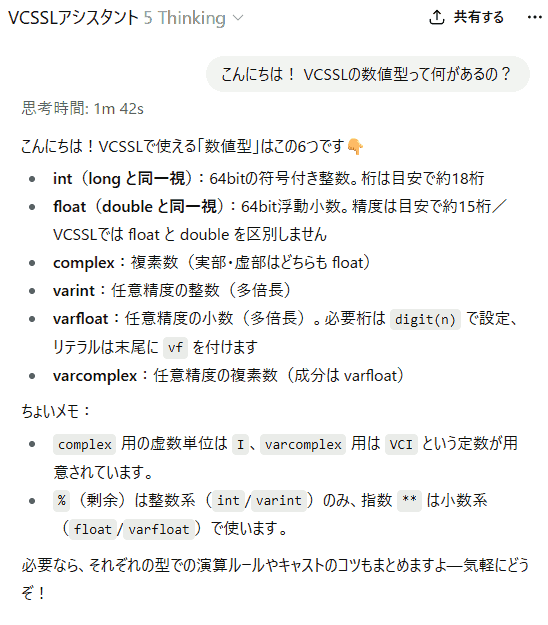

例えば:

おぉ、だいぶ長いコード付きで、詳しく教えてくれましたね…

ちなみにこのコードは実際に動きます。一部だけ、改行に「\n」を決め打ちしている箇所で警告が出ますが(EOLを使うべき)、そのまま実行できます。

この回答生成の参考になる情報は、VCSSLの公式ドキュメント内の、かなり大量のページ群の中で、

に載っています。AI は、上記の2つをきちんと見つけてきて、適切に理解して答えてくれています。明らかに「両方ともきちんと読んだな」と分かる内容の回答になっています(両方とも著者は私自身です)。

さて次です。VCSSLアシスタントは、必要に応じて、VCSSLの全ての標準ライブラリの仕様書も読める状態になっています。

なので、「あの関数の仕様ってどうだったっけ?」といった時に聞くと教えてくれます。

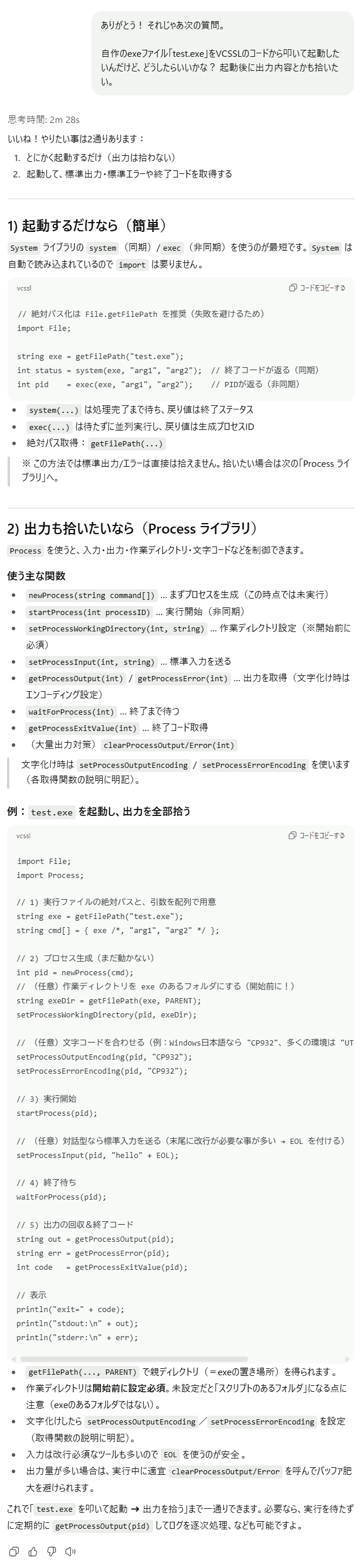

試してみましょう:

今回もコード例付きで教えてくれましたね(実際に動きます)。

この回答は、明らかにライブラリ仕様書だけでなく、公式プログラミングガイドの3DCG編も読んで、組み合わせた内容を答えてくれています。

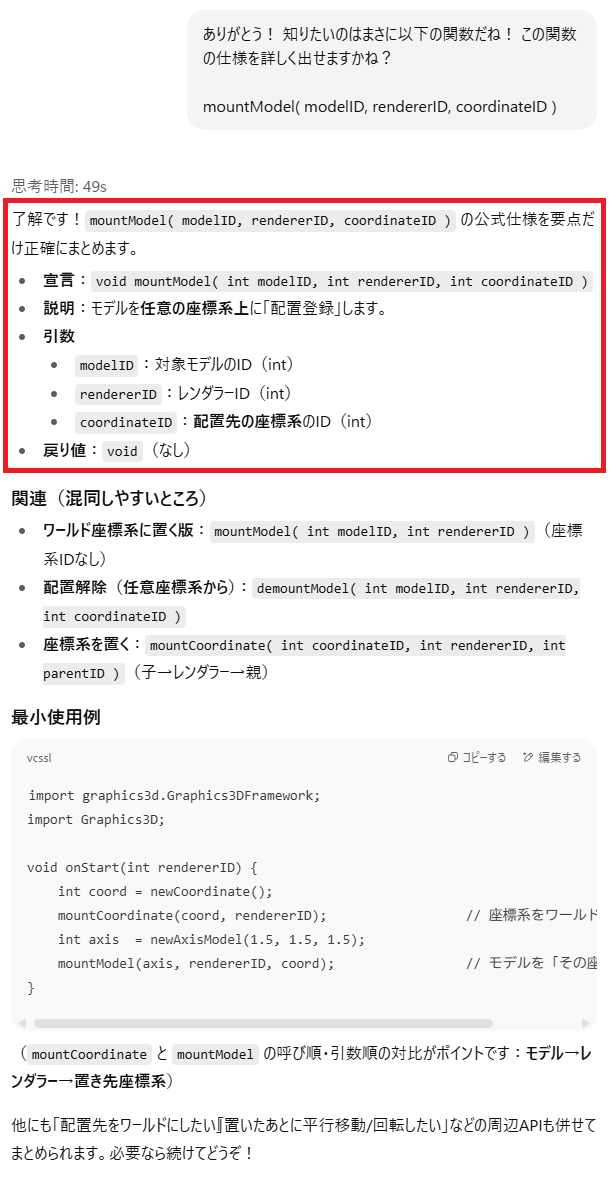

これはこれで親切でいいんですが、もうちょっと、ライブラリ仕様書の内容に焦点を合わせて聞いてみましょう:

いいですね! まさに期待していたような内容・まとめ方の回答です。

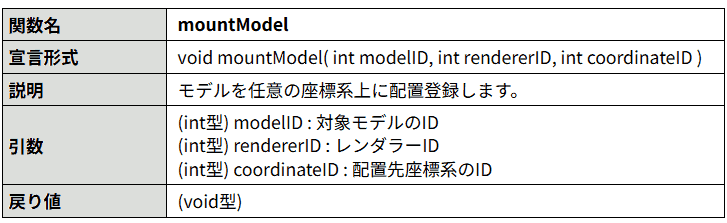

ここで実際にライブラリ仕様書の該当箇所を抜粋すると、以下の通りです:

先ほどの回答の赤枠部分は、まさにここを読んで教えてくれた という事がよく分かる回答内容でしたね。

私自身、VCSSLのドキュメント内で、一番読む事が多いのはライブラリ仕様書なので、このレベルでピックアップして教えてくれるのは普通に便利そうです。

さて、質問回答シリーズはここまでにして、ここからは「要求通りに動くコードを書く作業」をメインに依頼していってみましょう。

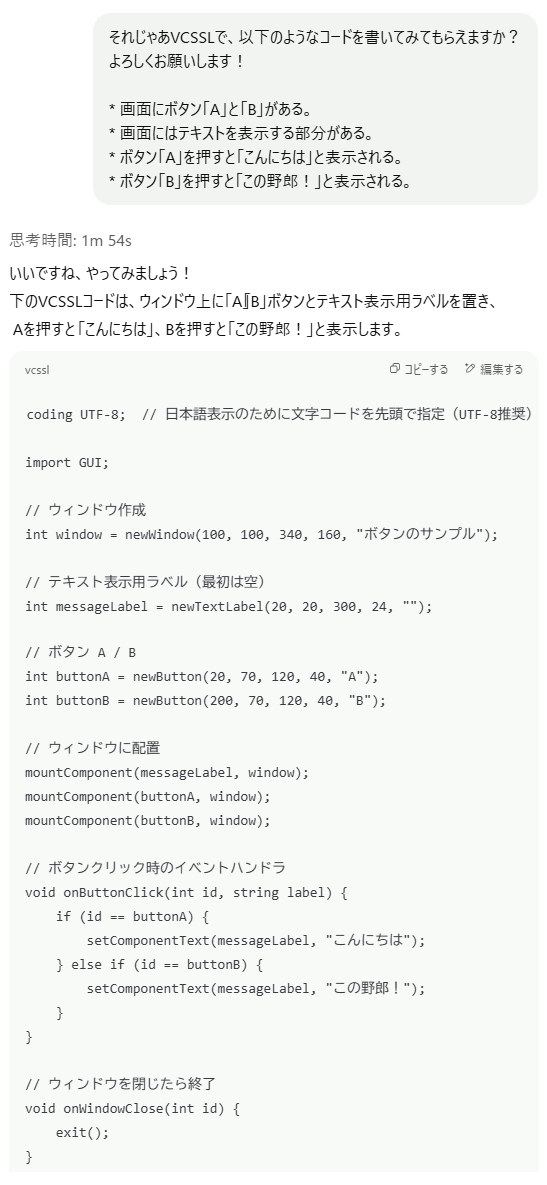

まずは超シンプルなGUIアプリを作ってもらいます:

書いてくれましたね。コード量自体は短いので、書くのはまぁ簡単そうです。

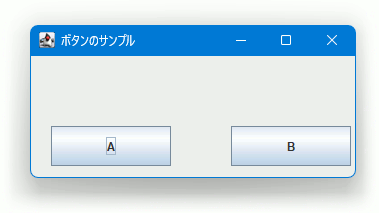

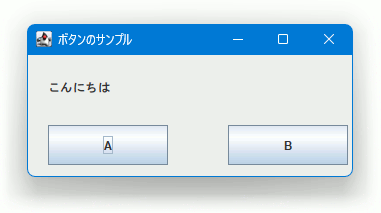

問題は、きちんとした画面が表示されて動くかどうか。実行してみます:

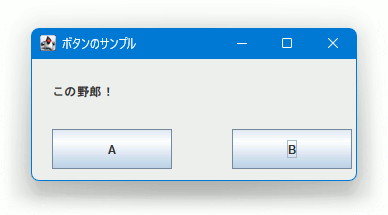

ボタン「A」と「B」が並ぶウィンドウが起動しました。ボタンAを押すと…

「この野郎!」と表示されました。要求通りの挙動ですね!

正直、もうちょっとレイアウトが崩れたりするかと思ったのですが、意外にも「これで十分」って感じの見やすい画面を作ってきましたね。AIさん側では実行できないし、起動した画面も見れないのに。

少し前の時期のAIモデルだと、図形的な想像力が皆無だったので、もっと意味不明な場所にボタンが置かれたりしたはずです。進化が速いですね…

さて次に進みましょう。

VCSSLは、RINEARN製のグラフソフト「リニアングラフ(RINEARN Graph)」の自動処理・制御用スクリプト言語の役割も担っています。実際にVCSSLのユーザーさんの大半は、リニアングラフの制御関連に使用されているんじゃないでしょうか?

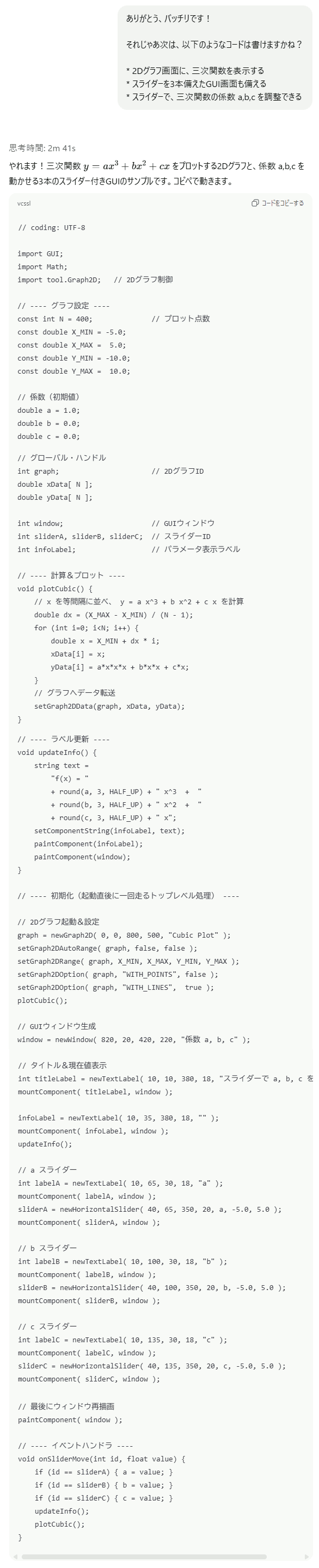

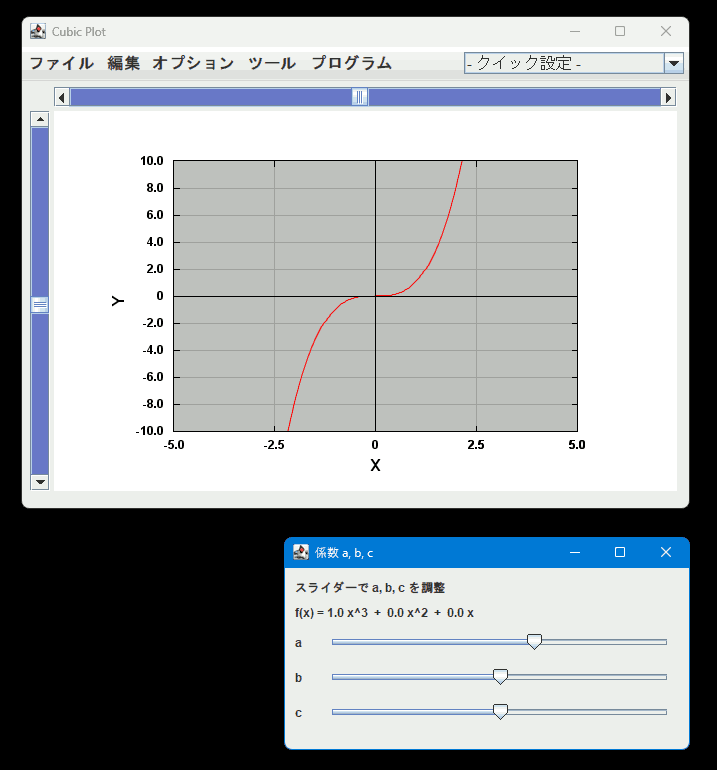

という事で、VCSSLのGUI機能とグラフ制御を組み合わせて、ちょっと意味がありそうなツールを一発作ってもらいましょう:

おぉ、さすがにだいぶ長い&複雑なコードになりましたね…

果たしてこんなの動くのか…? 実行してみます。

多少エラーが出る事は覚悟の上でしたが、今回はたまたま一発で動きました(※ この長さだとエラーが混じる事も多いです)。

画面のレイアウトも適切ですし、動作も要求通りで、スライダーを操作すると、ちゃんとグラフが追従して更新されます。普通にこのまま教材として使えそう。

ちなみにコードはこちらを右クリックしてダウンロードできるので、ぜひ実行してみてください。

ここは個人的にちょっと「たまたま一発で上手くいきすぎた」と思ったので、コメントを入れておきます。

実はこのAIは、VCSSLのサンプルコード&解説集である VCSSLコードアーカイブ の全記事も参照できるようにしてあります。 で、その内容を探してみると、かなり参考になりそうな内容の回がちらほらありました。典型的には これ とか。

なので、今回はたまたま上記のせいで、予想よりもスムーズに一発でいいコードを書けた、という側面も強いと思います。一般的には、この難易度だともうちょっと苦戦して、一緒にデバッグしたり、設計を見直したりも発生するはずです。

とはいえ、こんな感じで既存コード集を応用して、しっかり別のテーマのコードとして仕上げてくれるのは、逆にびっくりでもあります。 こんな事ができるなら、ウチとしてもコードアーカイブの記事を充実させる事で、AIが勝手に賢くなっていってくれるので、頑張るモチベが沸きます。新手の育成ゲームみたいな。

※ VCSSLコードアーカイブの全記事は私が書いているもので、ライセンスも実質著作権フリーな「CC0」で公開しているので、AIがそれを引用した結果のコードも著作権的な問題はないです。ご安心ください。

さてどんどん続けましょう(楽しい)。

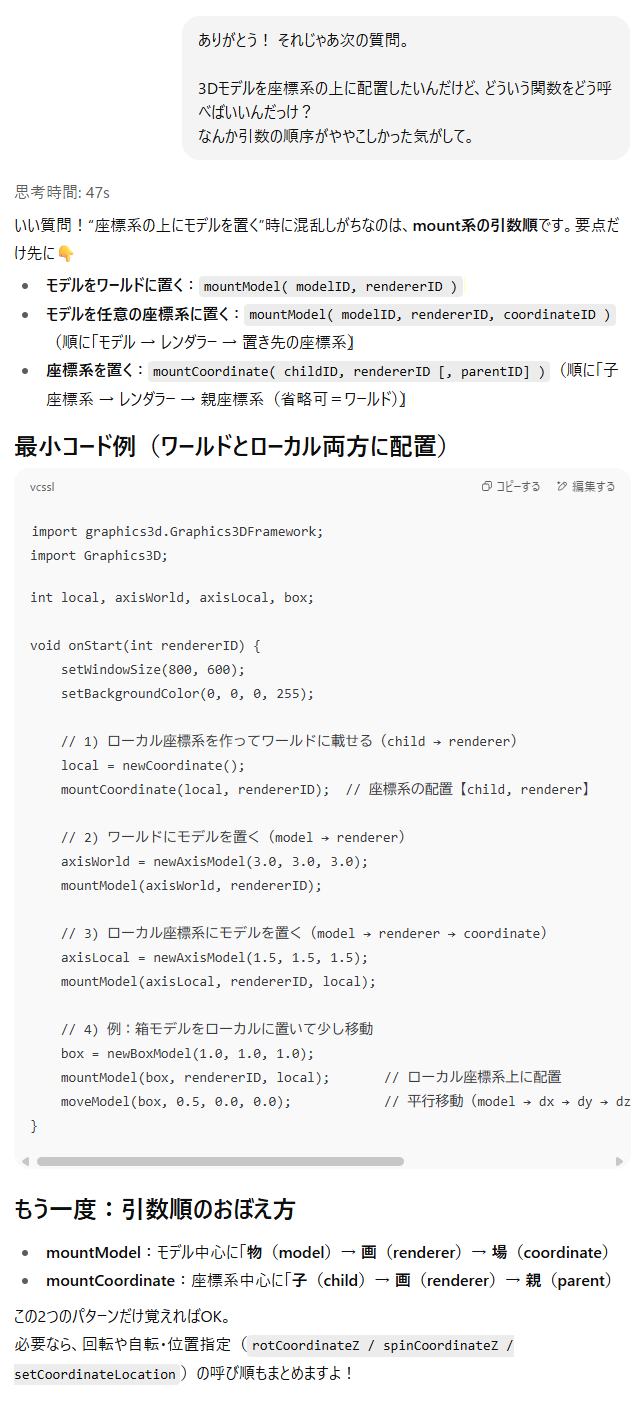

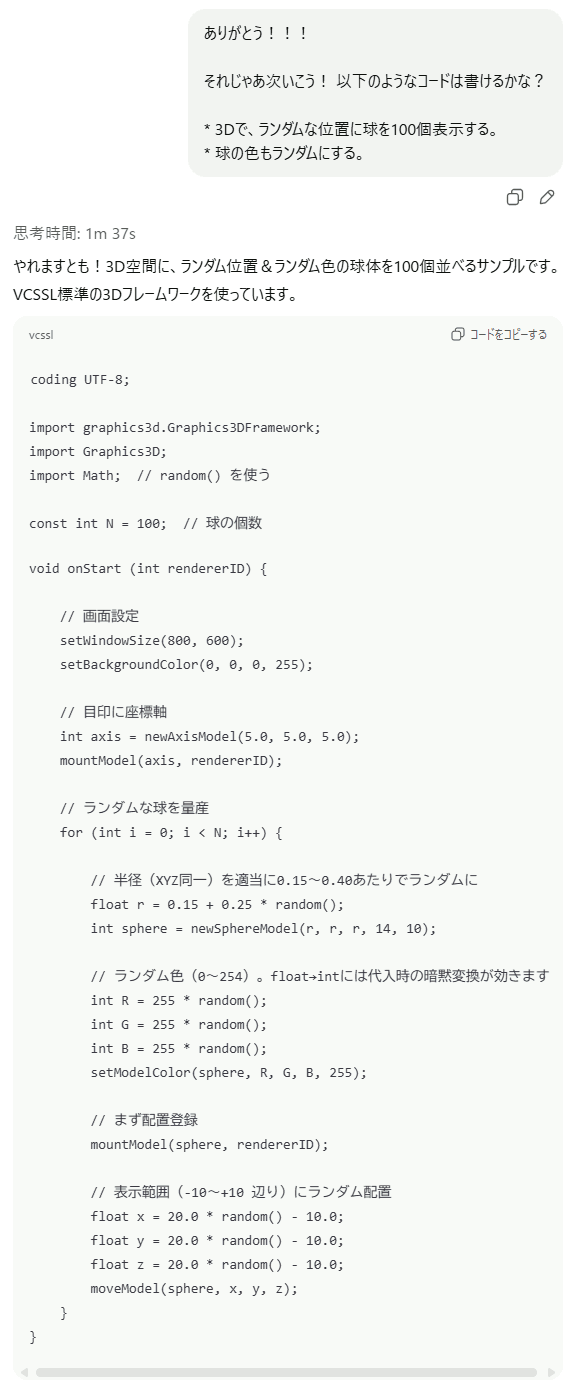

今度は3D描画のコードを書いてもらいます:

結果のコードを見るとちょっと簡単すぎたかな?

実行してみましょう:

一発で走りました。要求通りの内容ですね。やっぱり簡単すぎたか。

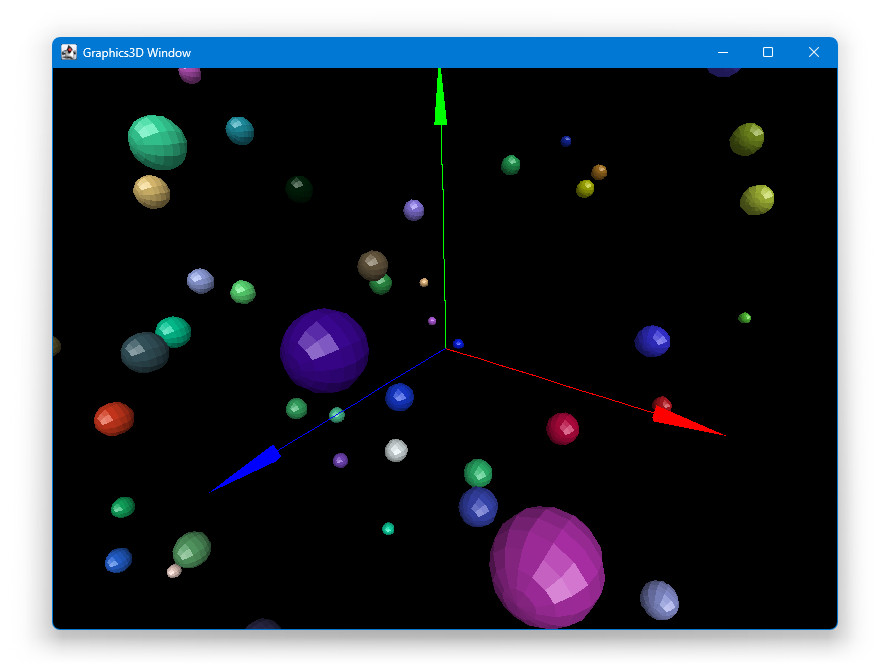

もうちょっと難しくするために、追加注文してみましょう。

話の流れ的に、正直そろそろミスってほしいんですよね。デバッグ方法について説明したいので。

うーん、これも思ったよりコンパクトですっきりしたコードを書いてくるなぁ。簡単すぎたかな?

実行してみましょう:

お、やった! エラーだ! 待ってました。忖度か?

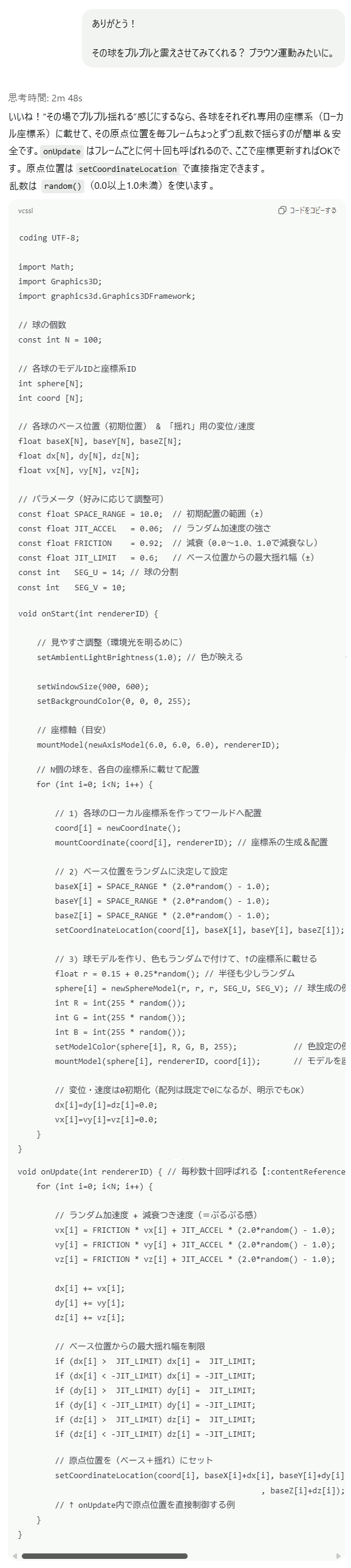

で、こんな感じでエラーが出た時は、エラーメッセージをそのままAIにコピペして知らせます:

と、こんな感じで原因を調べて修正案を示してくれます。

今回はこういう細かいエラーが他に2点出ました。やっぱり難易度や複雑性があるラインを越えると、思考キャパに余裕が無くなるのか、間違いがワラワラと沸いてくるようになるようです。

が、上と同じ調子でエラーを貼って知らせると、最終的には全て直してくれました(難しすぎると直せない場合もあるはずです)。

で、実行結果が…:

おぉ、ほんとにリクエスト通り、球がプルプル震えてる!

…と、こんな具合に、エラーが出たら貼って知らせる事で、(実力的に直せるものは)直してくれたりします。

が、一か所ごとに修正に数分かかったりするので、原因がわかってるなら、自分で手で直した方がずっと早いです。直しても直しても次のエラーに出くわすものなので、その間に「数分待つ」というターンが挟まるのは地味にきついです。

一方、何か作る際の最初の一歩として、コードの土台をバーっと数分で書いてみてもらうのには楽かもしれませんね。数分でこれくらいのコードが出てくるなら。そして「その後の本番仕上げやデバッグは人間がやる」と分担したら、そこそこ有用かもしれません。

以上は、今回のVCSSLアシスタントAIの、有用そうな結果についてお伝えしてきました。

が、AIを積極的に使われている方はご存じかと思うんですが、AIって

ものですよね。その事をあらかじめ知って、限界ラインの内側で使うというのが、実際の活用では必須で。

と言う事で最後に、難しすぎてダメだった例を見ておきましょう。

結構難しい流体のシミュレーションをリクエストしてみます:

こんな具合に、「無理」とは言わずに、頑張って長く複雑なコードを書ききってくれました。

正直、「今の実力ではたぶん無理です」とか言ってくれたら助かるんですが、でも現状のAIって常に「お任せあれ!」みたいなノリで軽く引き受けちゃうんですよね(かわいいけど)。

恐らく今のAIは、その課題が自分でも余裕でできるレベルなのか、それとも無理そうなレベルなのか、自分自身でもよくわかってない。 そこが人間との大きな違いで、AIを使う際の要注意点の一つだと思います。

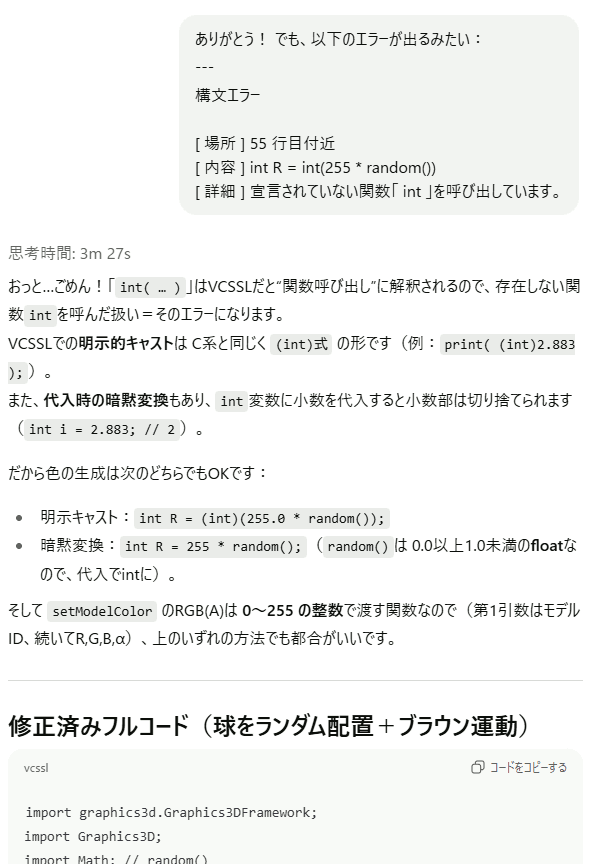

で、書いてくれたコードを実行してみると、やっぱり能力キャパ的に一杯一杯なのか、明らかに文法面で混乱してる細かいエラーが散発していました。

で、そのエラーを一個一個手で直していって、ようやく実行できましたが、画面は真っ黒で何も表示されない状態でした。(一応、それっぽい雰囲気の内部計算はしている)

やっぱり「複雑なシミュレーションをお任せで組んでもらう」とかのレベルは、現状まだ難しいなぁという印象です。そこをクリアできたらだいぶ便利なんですがね。今後の課題です。

他にも、難しい課題を色々と出してみて気付いたんですが、そういう場合に頻発するエラーには、以下のようなものが目立ちました:

これは恐らく、難しい課題について深く深く考えた結果、思考のキャパ(認識可能なコンテキスト長)が圧迫されて、VCSSLの細かい文法が意識外に追いやられた or 細かくチェックしていられなかった のではないかと思います。

他にも、

という場面も目立ちました(なぜわざわざそちらを使いたがるのかは不明)。これも、短いコードならきちんと関数仕様をチェックして気付くようなのですが、長く難しいコードになるほど頻発します。

総じて、コードが長く&難しくなるほど、文法や関数仕様のチェックが甘くなり、細かいミスによるエラーがワラワラと沸いてくるようになりました。

なので現状は、比較的短いコード量の

といったタスクが、コーディングにおいては実用の上限目安ラインかもしれません。

さて、コーディングテストの最後は、笑えそうな課題でしめましょう。

ChatGPTなどの今時の対話式AIは、言葉で考える世界の生き物(?)なので、図形や空間のイメージ力が弱いはずです。…といってもここ最近はメキメキ伸びていますがね。

で、複雑な立体をイメージして何か作ってもらえば、きっと笑わせてくれる「何か」が爆誕するのでは…? と。

実際に試してみましょう。イルカを3Dで描いてもらいます:

4分半ほどじっくり考えて、かなり長いコードを出してくれました。

実行すると、例によって細かいエラーが頻発しましたが、ワックワクしながら直していきます。一体どんな謎生物が爆誕するんだ…?

で、ついに走ったその結果が↓↓↓

…う〜ん。 …いや思ったよりは凄いのか? なんか動いてるし… でも確実にイルカではない… しかしまぁ想像してたカオスな結果よりかはだいぶ… いやでも… ちょっとコメントに困るなこの結果は。

さて、やはりAI系の話とあって、例によって非常に長い記事になってしまいましたが、今回のお知らせは以上です。

今回のAI「VCSSLアシスタント」は、この段階で公開すべきか、まだ塩漬けにすべきなのか、結構迷いました。入門時+α くらいの段階ではそこそこ有用かもしれませんが、長い複雑なコードはまだまだ書けないですからね…

が、ちょうど一年前の リニアングラフ3Dアシスタントの公開記事 を読み返してみて、一年のAIモデルの進歩の大きさに改めて驚きました。 モデルの進化により、当時の限界ラインは今では最低限だし、今の限界ラインは当時からすれば夢物語なわけです。

それくらい、一年で全てが変わってしまうペースでAIモデルが進化しているので、「今でギリ出せるラインならもう出す一択だろう」みたいな気分になって、先を見据えて、粗削りですが出しました。

そのぶん、今はまだ使っていてイラっとくる場面も多々あるかもしれませんが、きっとそのうち頼もしいヤツに成長してくれると思いますので、どうか暖かい目で見守ってあげてくれると嬉しいです。

VCSSLアシスタントや、その他AI推進プロジェクトの展開については、今後もこのコーナーでお伝えしていきます! お楽しみに!